«Слезкин опоздал родиться на полтораста лет, попав в аляповатый век и проч», - писал о нем Михаил Булгаков. История этих двух темпераментов не затрагивает Вырицу, хотя и туда к нему приезжал Михаил Афанасьевич, но уже не как ученик, а сам, как молодая знаменитость.

Юрий Слезкин – сын и внук царских генералов, писатель калибра Бунина или Куприна. Его трехтомник 1915 года тому подтверждение. Писал Юрий Львович в основном на декадентские или усадебные темы, в духе Тургенева, но заметно изящней, - лучшее равновесие эпитетов природы в гармонии с красотой, а не литературными пассажами.

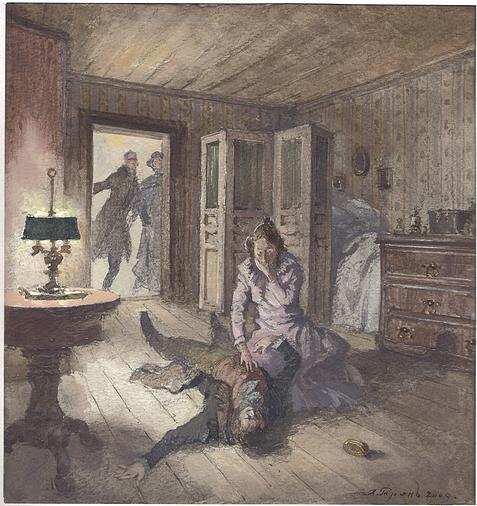

Еще, Слезкин не чуждался разной мистики, это у него милый дружок Булгаков потом перехватит пальму чертовщины.

В 1928-1929 гг. и Булгакова и Слезкина перестают печатать. В эти же года заканчиваются сезоны пребывания Юрия Слезкина в Вырице в качестве летнего квартиранта на берегу лейтенанта Шмидта в бывшей барской даче. Когда он в ней оказался, - трудно сообразить. По воспоминаниям его покойного сына Льва Юрьевича только в двадцатые годы. Дореволюционные Слезкины, - принципиально дачники Павловска. Участие в революционно-демократических кружках и цензурные запреты на целые страницы эмансипированной литературы, - вероятно, спасли его от советских арестов, но заставили покружить по стране, включая и Украину, и Кавказ. В этом плане, Юрий Львович – везунчик. До 1927 года ему разрешали то, что запрещали уже Лидии Чарской, - через два раза на третий рассказ, плакать о потери аристократизма на Руси.

Булкаков таким его портретно срисовал для Маркиза из пьесы «Бег», потом в образе Ликопластова в «Театральном романе». Пожалуй самый манерный Слезкин получился в контексте «Азазелло», где Булгаков просто передернул его Пармские Розы: ……. Я гулял по Кузнецкому, когда ко мне подошла женщина, очень приличная, даже если хотите, изысканно одетая, и, извиняясь за беспокойство спросила, который час. Я любезно приподнял котелок, мельком глянув в лицо незнакомки, скрытое грустью и черной вуалеточкой (помню еще на вуалеточке вышитые бабочки) и, достав из бокового кармана свой золотой брегет посмотрел на стрелку.

Слезкин прожил до 1947 года, повторив свою родную тематику Первой Мировой войны в литературно-художественном журнале «Красноармеец» за 1945 год.

Здесь получилась какая-то фантастика: сталинскую цензуру прошли авангардные стихи И. Эренбурга, рассказ Юрий Слезкина о «Германской войне» - Белый платок, и в том-же номере публикация И. Ефремова – «Тени минувшего». В год смерти, наконец вышел патриотический роман Слезкина – «Брусилов», которого писатель из генеральской семьи знал лично. Вероятно, молчаливое заступничество по Слезкину, как и у Булгакова было лично дано «Хозяином», после его писем в ЦК.

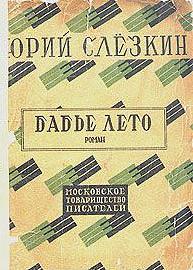

Сохранились неопубликованные воспоминания Юрия Слезкина в рукописном отделе «Ленинки» и некий хаос в определении статуса этого загадочного писателя интересного нам, прежде всего, что его последняя красивая книга «Бабье лето» была составлена из старых дворянских, дачных произведений, как откровенный пережиток глупого прошлого.

«Осенние дни, когда особенно ярок прощальный солнечный свет, а по сжатому полю и меж червонных осин протягивают серебряную нить прожорливые и трусливые пауки, бегущие от близящегося ненастья,— дни ненадежные и обольстительно лживые, искушающие легковерных возвратом летнего зноя,— русский человек назвал, по обычаю своему — усмешливо и лукаво — Б а б ь и м л е т о м. 1927 г. Вырица. Юрий Слезкин».